よどんだ血をキレイに流し出す7つの方法 を紹介します。あなたの血液はサラサラですか?それともドロドロに「よどんだ状態」になっていませんか?

血液は全身の細胞に酸素と栄養を届け、老廃物を回収する「生命の源」です。しかし、食生活の乱れや運動不足、ストレスなどによって血液がドロドロに粘度を高めると、その流れは滞り、冷えやむくみ、さらには動脈硬化や血栓など、深刻な病気の原因にもなりかねません。

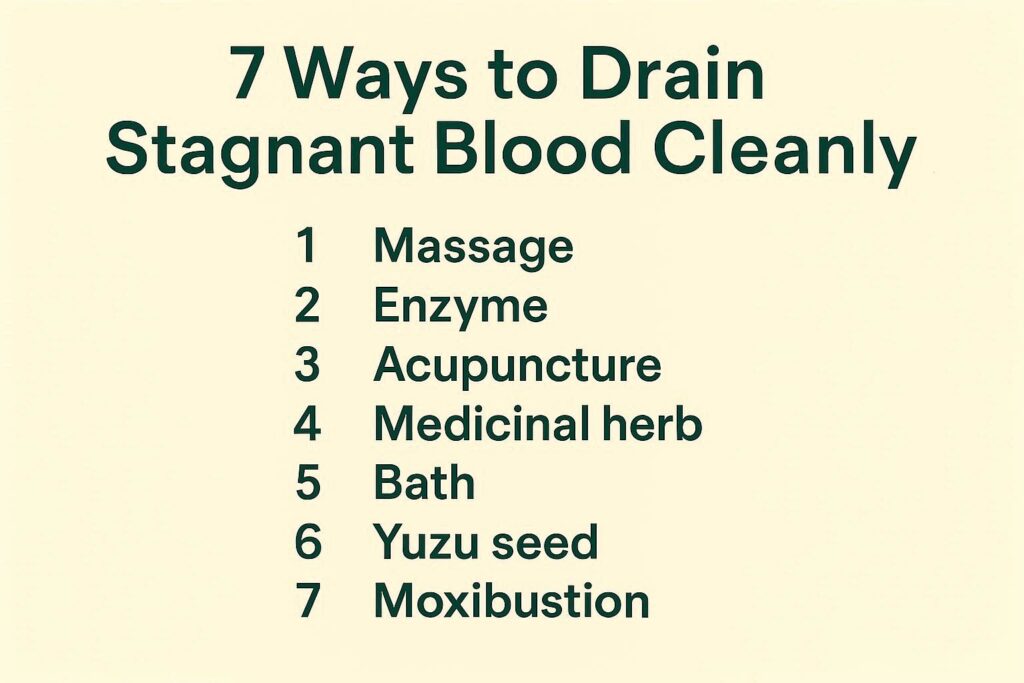

本稿では、日々の習慣を見直すだけで、よどんだ血液を本来のサラサラな状態へとキレイに流し出す、科学的・東洋医学的なアプローチに基づいた「7つの方法」をご紹介します。

よどんだ血をキレイに流し出す7つの方法

今日から実践できる簡単な習慣を取り入れ、巡りの良い健康な体を手に入れましょう。血の滞りが、いかに多くの症状の原因になってるかがわかっただろう。ここで、そうした血の滞りを解消するための手だてを紹介します。

血の滞りが、いかに多くの症状の原因になっているかがおわかりいただけたと思います。ここで、そうした血の滞りを解消するための手だてをご紹介します。

1. 良く噛んで食べ、腹八分目にする

太っている方は、たいてい早食いです。胃腸に入った食べ物が血液に吸収されると血糖値が上昇し、脳の満腹中枢が刺激されて満腹感を覚えます。早食いの方は、血糖値が上昇して満腹を感じる前に、たくさんの食べ物を胃に詰め込むことになり、どうしても過食になります。過食すると血液中の糖、脂肪、タンパク質などの栄養物質が過剰になり、十分に消化されずにできる「中間代謝物=燃えカス」も増えて、血液が汚れ血の滞りを招きます。

2. 穀類・野菜・果物・肉・魚を6:3:1の比率で食べる

人間の歯の形から考えると、穀物・豆類を約62.5%、野菜・果物を約25%、魚・肉を約12.5%の割合で食べるのが最も健康的です。簡単にすると約6対3対1の比率です。こうすることで血液もサラサラになり、血の滞りが起きにくくなります。獣肉の取りすぎは血栓を作りやすくします。獣肉の脂は常温で固体の飽和脂肪酸であり、血液に吸収されると血液を固まりやすくします。逆に、魚の脂に含まれるEPAやDHAなどの不飽和脂肪酸は血栓を溶かし、血液をサラサラにしてくれます。

また、エビ・カニ・イカ・タコ・牡蠣などの魚介類にはタウリンというアミノ酸が含まれており、血栓を溶かして血液をサラサラにするほか、胆石の溶解、肝臓の保護、アルコールの解毒、ガンの転移の阻止、糖尿病の予防、筋肉疲労の解消、血中コレステロール・中性脂肪の低下作用などがあります。

3. 体を温める食べ物をしっかり食べる

砂糖水や塩水も、冷やすと砂糖や塩が析出して固まりますが、温めるとさらに溶けます。血液も同じです。体を冷やす陰性食品をたくさん食べると体温=血液の温度も下がり、血液成分が固まりやすくドロドロになります。逆に、陽性食品をしっかり食べると体温も血液の温度も上がり、血液中の物質もよく溶け、血液がサラサラになります。

4. セリ科の食物や発酵食品をしっかり摂る

漢方薬の駆瘀血剤には、当帰芍薬散や四物湯があります。これらに含まれる川芎というセリ科の植物成分から、血液凝固を防ぐピラシンという物質が発見され、血液をサラサラにする主成分として注目されています。ヨーロッパでは昔から、セロリが血栓や結石を溶かす作用があると民間療法で伝えられてきました。セロリ・パセリ・ニンジン・セリなどのセリ科の植物にはピラシンが含まれており、抗血栓作用があると考えられます。

また、納豆、チーズ、みそ、醤油などの発酵食品にもピラシンが含まれているため、血液をきれいにするには日常的に摂ることが望ましいです。特に納豆には、抗凝血作用の強いナットウキナーゼが含まれています。脳梗塞や心筋梗塞などの血栓症は明け方から午前9時ごろまでに多発するため、夕食に納豆を食べて予防するとよいです。

ほかに、ネギ・ニラ・タマネギ・ニンニクに含まれるアリルメチルトリスルフィド、香味の強いシソ科の植物(シソ、ハッカ)にも抗凝血作用があります。緑茶や紅茶に含まれるカテキンも抗凝血作用があります。アルコールは適量(日本酒2合、ウィスキーダブル2杯、ビール2本、ワイングラス2~3杯以内)であれば善玉コレステロールHDLを増やし、血液の流れをよくして動脈硬化を防ぐことがわかっています。アルコールは血管の内皮細胞からのウロキナーゼ産生を促して血栓を予防し、血液をサラサラにする作用もあります。酒は飲み方次第で血液の滞りを改善し、「百薬の長」となります。

5. 食物繊維を十分に摂取する

米や芋のセルロース、リンゴやミカンのペクチン、コンニャクのグルコマンナン、海藻のカラゲナンなどの食物繊維は消化されませんが、腸壁を刺激して蠕動を促し、ビフィズス菌や乳酸菌などの腸内有用菌の増殖を助け、排便を促します。便秘になると体内の気・血・水の流れも滞り、血の滞り(瘀血)が生じ、吹き出物や発疹が出やすくなります。尿の出も悪くなることがあります。

食物繊維は腸内で余分なコレステロール・脂肪・糖・ダイオキシン・残留農薬・発ガン物質・化学物質などを抱え込み、便と一緒に排出する「腸内の竹ぼうき」の役割も果たします。腸内が浄化されることで血液もきれいになります。

6. 入浴・スポーツなどで体を温める

入浴・温泉浴・サウナ・スポーツなどで体を温めて発汗すると、血行が良くなり水分の滞りも解消され、気の滞りも改善されます。体温が上がると、血栓を溶解するプラスミンという酵素の産生が促され、血液がサラサラになります。また、血液中の白血球の働きが活性化し、老廃物を処理する能力が高まります。白血球は免疫だけでなく、体や血液の老廃物・有毒物の処理にも重要な役割を果たします。

7. 瞑想・イメージ療法を行う

瞑想や趣味に没頭したり、楽しかった思い出を思い浮かべたりすると、脳からβエンドルフィンなどのホルモンが分泌され、血行がよくなり、体が温まり、血液がきれいになります。その結果、血の滞り・気の滞り・水の滞りも改善されます。昔から、宗教に帰依したり、深い信仰心をもつことで病気が治ると言われますが、これは心の安定が気・血・水の滞りを改善する結果だと考えられます。

症例1「化学療法なしで骨髄性白血病を改善」

鼻血が出やすく、傷口が治りにくい症状があり、不明熱や体の重さ、疲労感もあったため病院を訪れたところ、白血球数が6万もあり、慢性骨髄性白血病と診断されました。

患者は180cm、65kgの男性です。食生活の好みを聞くと、肉・卵・牛乳が大好きで、特に牛乳は朝と夕方の2回飲むほどでした。

漢方医学には「相似の理論」があり、青白い顔の貧血の方にはホウレン草、プルーン、レバーなどの黒い食べ物を、逆に高血圧で赤ら顔の方には青野菜や牛乳など青白い食べ物を摂らせると良いとされています。

白血病の方は例外なく、牛乳・白砂糖・白パン・化学調味料などの「白い食物」が大好物です。この青年も例外ではなく、まず牛乳や甘いもの、精白食品をやめてもらい、玄米・黒ゴマ・小豆・黒豆・ひじき・ワカメ・ホウレン草・浅草のりなど黒っぽい食べ物、動物性食品はエビ・カニ・貝など磯のものを、ときどき小魚や魚を摂るよう指導しました。

甘味料は黒砂糖とハチミツに変えてもらい、朝夕に人参・リンゴジュースを飲み、ウェイトトレーニングをすすめました。

その結果、体重は5〜6kg増え、血色も良くなり、倦怠感・疲労感・鼻血もなくなり、白血球も正常化しました。大学病院ではインターフェロンのみの治療で経過観察していましたが、骨髄穿刺の検査では「白血病の悪性細胞が減り、良い細胞が増えている」と言われました。

発病後16年目を迎えますが、仕事やスポーツにも支障なく元気に生活しています。筋肉運動で体を温め血流を良くし、体を冷やす陰性食品を控え、体を温める食品に変え、人参・リンゴジュースを摂ることで、瘀血の究極の病気ともいえる白血病が緩解している症例です。

症例2「狭心症も静脈瘤も自然療法で改善」

60歳の主婦で、狭心症・下肢静脈瘤・偏頭痛に悩んでいました。狭心症や静脈痛は瘀血の症状です。診察では「下肢が冷えて上半身はのぼせる」といった状態が続いていました。

桂枝茯苓丸などの駆瘀血剤を処方して様子を見ていましたが、改善傾向はありませんでした。

あるとき両膝に痛みが出て整形外科で注射を受けたところ改善しました。看護師に注射の内容を聞くと「ステロイド」とのことで、長期投与は将来骨がもろくなる可能性があることを伝えると、1日1万歩の散歩を実行されました。

はじめの1週間は膝が痛み、下肢の筋肉がつる、体も疲れるという状態でしたが、1か月経つと歩くことが楽しくなり、3か月後には膝の痛みもなく下肢の静脈痛も消え、心電図でも虚血性変化がなくなり、狭心症も改善しました。歩くことで血行が良くなり、血管病変が改善したと考えられます。

症例3「血液浄化食で長年の持病を改善」

37歳の主婦、身長160cm・体重45kgのやせ型で冷え性の方です。「肩こり、頭重感、食欲不振、胃のもたつき」が常にあり、薬は使いたくないとのことでした。そこで「生姜中心」の食生活を提案しました。朝と就寝前に生姜湯を1杯ずつ、味噌汁には刻んだ生姜を、湯豆腐はすりおろした生姜をたっぷり入れて摂取。漬物やおやつも生姜入りにしました。

数日後には体が温まり、肩こりや頭重感がなくなり、便秘も改善。1か月経つと胃のもたつきが消え、食欲も増して2kg増量しました。その後も生姜を積極的に摂り、快調な日々を送っています。生姜の健胃作用と保温作用により血行が促進され、瘀血が改善された結果です。